一、課程及案例簡介

中國法律史是關于中國曆史上法律思想與法律制度等發生、發展、變革及其規律的科學。《中國法律史》課程是高等學校法學本科專業的核心課程。

《中國法律史》課程教學立足于習近平法治思想,堅持從中國國情和國家發展趨勢出發,幫助學生系統掌握中華法律發展演變過程中的曆史知識與法律知識,準确把握中國法制曆史發展規律,并對曆史法律現象作出正确評判。

通過《中國法律史》課程的學習,以知識維度“貫通古今”、能力維度“以史為鑒”、素質維度“潤物無聲”式三維度、全過程引導學生感受中華優秀傳統文化的魅力,領悟中國共産黨社會治理創新的智慧,培養學生的道路自信、理論自信、制度自信和文化自信,提高學生的法治精神、創新精神與愛國情懷。

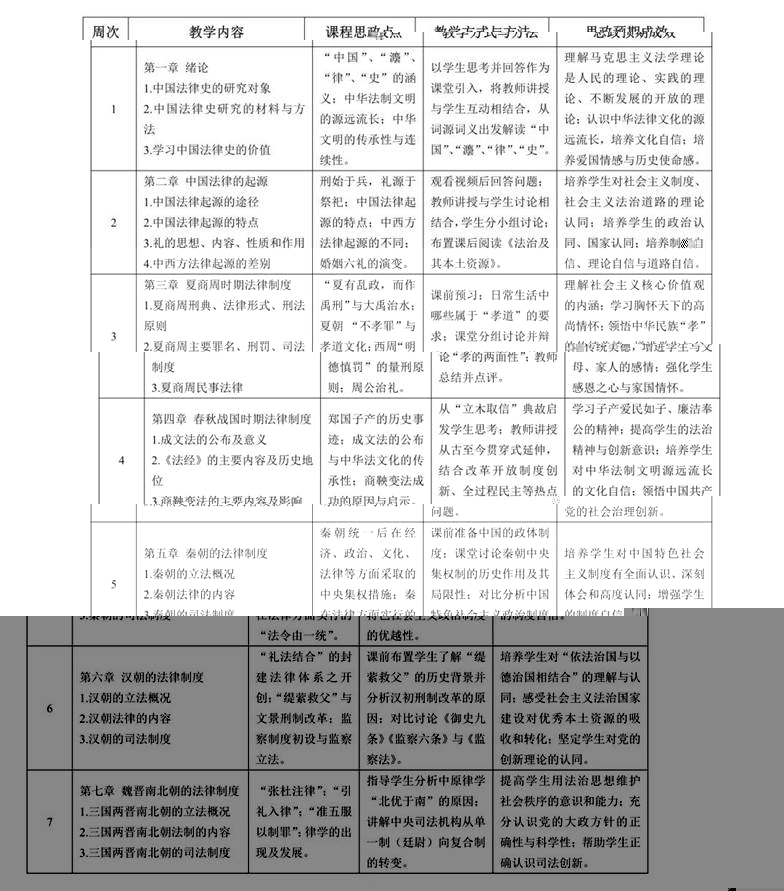

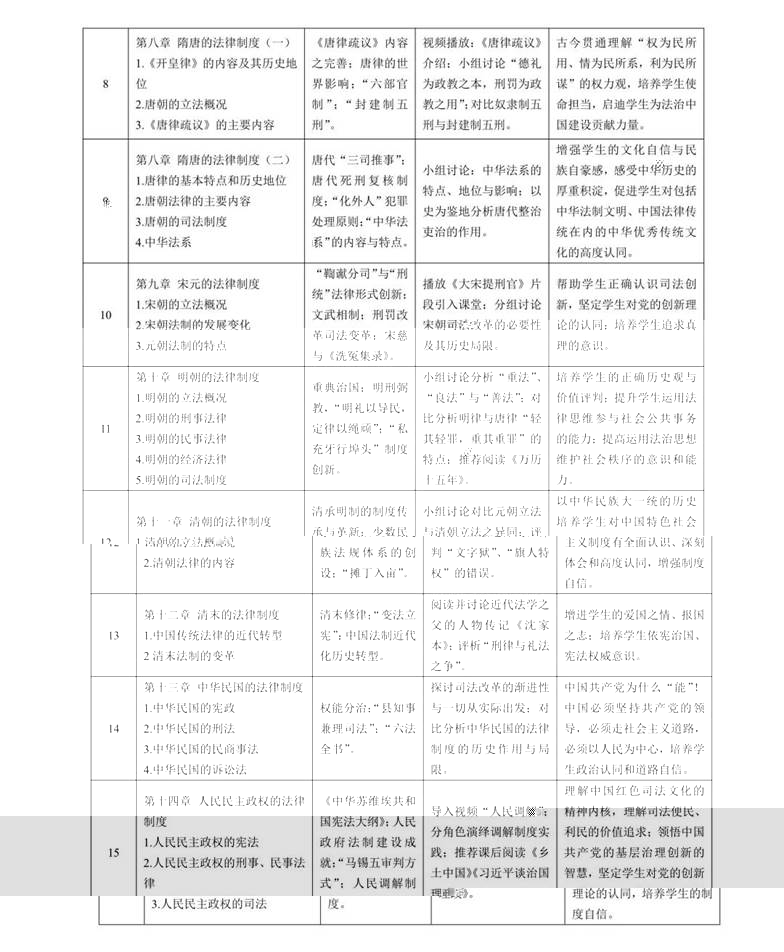

二、結合章節

三、教學目标

(一)知識傳授

通過教師課堂講授與學生讨論等教學活動,将中國法律史知識内容與社會主義核心價值觀有機結合,引領學生建立起對中國曆史上的法律思想、法律制度、法律事件、法律人物等各種法律現象的認知體系,指導學生系統掌握中華法律發展中的曆史知識與法律知識。

(二)能力培養

引導學生正确認識中國曆史上法律現象的必然性,汲取正反兩方面的曆史啟示,對中國傳統法律的思維方式、邏輯體系及價值内涵做出正确評價,以史為鑒,與現行制度與社會現實相結合展開綜合評判,提高學生的分析能力、判斷能力與總結能力,強化學生的法律思維能力,拓展學生對中國傳統法治文化的現實應用能力。

(三)價值塑造

從習近平法治思想出發,引領學生加深對中華傳統優秀文化和中國特色社會主義法治體系的認知和理解,幫助學生準确地把握曆史規律,形成正确的曆史觀,領悟中國共産黨的社會治理創新的智慧,培養學生的“四個自信”,提高學生的法治精神、曆史素養與創新意識,自覺做到忠于黨、忠于國家、忠于人民、忠于法律。

四、案例意義

《中國法律史》蘊含着非常豐富的“課程思政”資源,中國曆史上的法律思想、法律制度、法律事件、法律人物等法律現象如星空般浩瀚,共同塑造了中華法制文明的博大精深與源遠流長。中華法制文明傳承具有連續性,且優秀法律文化至今仍發揮着作用,特别是關于法治精神、法治保障、法制創新等,對今天仍有較深遠的意義。

通過《中國法律史》課程思政,引領學生加深對中華傳統優秀文化的認知和理解,促進學生對包括中華法制文明、中國法律傳統的高度認同,培養學生文化自信;深化學生對中國曆史上法律思想、法律制度發展演變過程的認識,幫助學生準确把握曆史發展規律,感受社會主義法治對優秀本土資源的吸收和轉化,深刻領悟中國共産黨的社會治理創新的智慧,培養學生的制度自信與道路自信;通過知識學習與課程思政,協同培養學生的法治精神,提升學生運用法律思維參與社會公共事務、用法治思想維護社會秩序的意識和能力。

五、教學實施過程

(一)教學内容

《中國法律史》課程的教學内容包括上起夏商周時期下至人民民主政權時期的法律思想與法律制度,在每一章的教學中都将講授該時期的法律思想、法律制度、法律事件與代表性法制人物。在此基礎上,從每一章中選擇具有代表性的案例或故事,如大禹治水、周公治禮、子産治民、孝道文化、商鞅變法、唐律疏議、近代轉型、馬錫五調解方式等,形成《中國法律史》思政案例庫,協同思政元素與課程内容的充分結合、水乳交融,達到課程思政的多維度育人目标。

(二)教學方法

1.案例教學法。充分利用中國法律史上的大量案例(制度、故事),“以案例講法制,以法制講文化,以文化講思政”,将案例作為貫穿課堂的主線索,把大量枯燥乏味的法學理論和法律制度融會在案例之中,由淺入深、由點及面,做到知識性、理論性和趣味性的三結合。

2.啟發式教學法。通過教師布置課前預習與課堂讨論,引導學生思考中國曆史上重大法律事件的發生原因,評析重要法律現象的影響,啟發學生對于法制發展曆史規律的認識,并以史為鑒審視評價當下社會事件,啟發學生深層次領悟中華優秀傳統文化的傳承性特征。

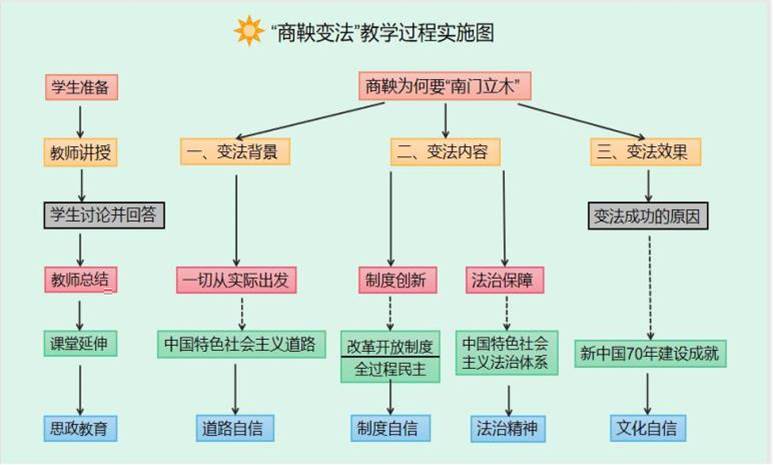

3.互動式教學法。把課堂分為緊密相連的學生準備、教師講授、學生讨論并回答、教師總結闆塊,讓學生充分參與課堂,提高學生的學習興趣,提升課堂教學效果。教師注重課程重點内容的講解與引導,特别是在課程思政内容講解中充分發揮教師的潛移默化作用。

(三)教學理念

以習近平法治思想為指導,以教育部《高等學校課程思政建設指導綱要》為依據,将知識傳授、能力培養和價值塑造融為一體,貫徹法律人“德法兼修”的時代要求,解決立德樹人的根本問題。教學活動的設計緊緊圍繞“以學生發展為中心”的教學理念,課堂活動以學生思考作為“起點”,在教師講授完畢主要知識内容後,再以學生讨論作為“連接點”,輔以教師總結,達到學生能力培養與素質提高的“歸結點”:培養學生的“四個自信”,提高學生的法治精神,并成為堅持馬克思主義鮮亮底色、德法兼修的法治人才。

(四)教學創新

1.教學内容的貫通古今。本課程的主體内容為系統性講授中國曆史上各個時期的法律思想與法律制度等,但并不止于此。教學中還通過對法律現象的分析與評判,貫徹中華優秀傳統文化的傳承與創新為主線,延伸領悟中國特色社會主義道路、改革開放以及當下的全過程民主等制度創新,實現知識學習的貫通古今。

2.教學目标的以史為鑒。學生掌握法律史實僅是課程的一部分,更深遠的意義在于以史為鑒。中華文明傳承的延續性決定了現今的許多問題在曆史上都存在影子,當下問題的解決也可以從曆史中找到答案。學習中國法律的曆史,可為個人成長、家庭和睦、社會運行、國家治理等多個方面提供曆史鏡鑒,并以此提升學生的多項能力。

3.課程思政的潤物無聲。課程思政擺脫了空洞說教,以中華優秀傳統文化特别是法治文化為依托,通過對法律曆史事件的總結、分析與評判,自然延展至中國共産黨的社會治理創新與取得的成就等,使學生的道路自信、理論自信、制度自信和文化自信油然而生,并潛移默化地培養學生的法治精神,使課程思政真正滋潤學生心田。

此處以“商鞅變法”課堂教學為例對教學過程實施加以說明。

六、教學考核評價

《中國法律史》教學考核貫徹“将課程思政融入教學”的總體目标,對标知識傳授、能力培養、價值塑造三重目标,按照“全面考核、準确考察、公平公正”的考核要求,采用多種考核方法,包括課堂表現、平時作業、期中考核、期末考試等方式。

考核題目的題型設置包括客觀題與主觀題,客觀題側重于對中國法制曆史知識的考察,主觀題則側重于對課程思政效果的考察,以培養學生“四個自信”、提高學生愛國情懷、弘揚中華傳統美德、證明我黨大政方針正确等為主要内容。

通過教學考核,一是檢測學生對中國曆史上法律現象的掌握程度,二是檢查學生的能力培養程度,三是檢驗學生課程思政的落實程度,進一步加深學生的思政認識,引領學習的正向性,并提高學生對課程思政的重視。