一、課程及案例簡介

《環境資源法》課程,是本科教育法學專業教學質量國家标準規定的專業核心課程(10+X)之一,也是法學專業基礎理論課程之一。

課程思政案例選自《環境資源法》第十四章《生物資源保護法》第一節“生物多樣性保護”的相關内容。該案例秉承“立德樹人、協同育人”的設計理念,圍繞案例的教學目标、内容、教學方式、考核方式等進行總體布局,嘗試采取多樣化的教學方式,讓學生在學習和掌握生物多樣性的概念和發展曆程、生物多樣性保護的法律體系、執法監督機制以及司法保障機制等方面專業知識的過程中,培養學生的環境法學思維方式,引導學生樹立“人與自然和諧共生”的生态觀和中國特色社會主義法治觀,達到授業傳道、思政育人的目的。

該通過優化教學内容、擴展教學方法,在實際教學過程中成效較好,激發了學生們學習環境資源法的興趣和主動探索知識的内驅力,堅定了要投身國家環境保護法治事業的決心。

二、結合章節

《環境資源法》課程分為四編二十二章,而《生物資源保護法》作為《自然資源保護法》分編中的第十四章,其第一節“生物多樣性保護”在本章中起到統領性作用,是學習和掌握本章其他小節知識點的基礎,且蘊含了大量的思政元素,在《環境資源法》課程思政教改中非常具有典型性。故選取這一節内容作為環境資源法課程思政的典型案例,并将題目拟定為“加強生物多樣性法律保護,共建地球生命共同體”。

三、教學目标

在課程的培養目标中突出“培養德法兼修的社會主義法治人才”的育人功能,從專業知識、思維方式、思政育人三個層面來設置課程思政案例的教學目标。

(一)專業知識層面

了解生物多樣性保護的内容和發展曆程;

掌握生物多樣性保護的法律體系、執法監督機制、司法保障機制;

具備一定的生物多樣性保護的司法實踐能力。

(二)思維方式層面

培養學生在認識生物多樣性法律保護問題上的系統觀、全局觀的思維方式;

運用馬克思主義辯證唯物主義和曆史唯物主義的立場、觀點和方法,思考中國在生物多樣性法律保護上的經驗和有待完善之處。

(三)思政育人層面

引導學生樹立“人與自然和諧共生”的生态觀和法治觀;

通過生物多樣性相關時事新聞的了解,讓學生體會到大國領袖的世界視野和天下情懷,中國作為全球生态文明建設參與者、貢獻者、引領者的積極作為和曆史擔當;

引導學生白覺遵守生物多樣性相關的法律制度,積極投身國家環保事業,成為“德法兼修”的社會主義法治人才。

四、案例意義

“加強生物多樣性法律保護,共建地球生命共同體”環境法教學思政改革案例中教學内容的每一部分都融入了不同的思政元素,包括引導學生用馬克思主義哲學中的系統整體觀思考生物多樣性相關問題,激發學生樹立文化自信、培養愛國主義情懷、貫徹落實習近平法治思想和習近平生态文明思想。

雖然“生物多樣性保護”在教材中涉及的内容較少,但其本身所蘊含的大量思政元素,都值得把它作為課程思政改革的一個典型案例。本案例結合了時事政治與法學研究的前沿性成果,根據具體内容融入不同的思政元素,對“生物多樣性法律保護”内容予以充實,有助于培養學生的社會主義生态文明觀、“共建地球生命共同體”的價值理念,領會習近平生态文明思想和法治思想的精髓。

五、教學實施過程

(一)課程引入

首先,以傳統講授的方式介紹生物多樣性的概念和内容,并通過問題驅動法引發學生對生物多樣問題的思考,進而引入馬克思主義哲學中所蘊含的系統整體觀,讓學生理解“共建山水林田湖草沙地球生命共同體”的深刻内涵。

其次,以問題驅動法加深學生對中國古代生态觀的認識和理解,通過學生的發言和分享,引導學生審視和反思人與自然的關系問題,教導其尊重自然、善待動物、保護植物,與大自然和諧相處,并激發學生樹立文化自信。

最後,介紹國際生物多樣性保護的發展曆程,并讓大家視頻觀看新聞聯播對《生物多性公約》締約方大會第十五次會議的報道,讓大家感受到中國在生物多樣性保護上所彰顯的大國精神、所展現的大國擔當,激發學生的愛國主義精神,塑造“共建地球生命共同體”的價值理念。

(二)生物多樣性保護的法律體系

在課程内容的第二部分,着重分析和總結國家在生物多樣性保護方面的立法成果,包括“保護”理念在立法中的貫徹、法律框架的基本成型、法律制度的逐步完善,引導學生總結出我國在生物多樣性保護法律體系建構上所遵循的“共建山水林田湖草沙地球生命共同體”的立法思路。

一方面,采用引導式教學法,引導學生通過查閱、分析相關法律和法條,總結生物多樣性保護的立法理念,體會中國傳統生态智慧在現代環境立法中的作用;并運用馬克思主義系統整體觀的思維方式分析生物多樣性保護的法律框架和法律制度,幫助學生認識到“科學立法”在生物多樣性法律保護中的重要性。

另一方面,在前一階段分析、總結的基礎上,采用糾問式教學法,引導學生去辯證地思考生物多樣性法律體系有待完善之處,培養學生的思辨能力。

(三)生物多樣性保護的執法監督機制

在課程内容的第三部分,着重分析和總結國家在生物多樣性保護執法監督機制方面的成果,包括監管體制的優化、監督執法力度的加強、執法能力的提升。

主要采取引導式教學方法,先讓學生自主查閱生物多樣性保護執法監督方面的時事熱點和典型案例,在課堂上進行分享,讓學生意識到國家用做嚴格的制度和最嚴密的法治保護生态環境的決心和力度,以及在生态環境治理法治化方面能力的提升,增強對黨的領導和全面依法治國戰略的信心。

(四)生物多樣性保護的司法保障機制

在課程内容的第四部分,着重分析和總結國家在生物多樣性司法保障機制方面的成果,包括環境司法的專門化、環境公益訴訟在生物多樣性保護中的運用、刑事附帶民事訴訟中責任承擔形式的優化。

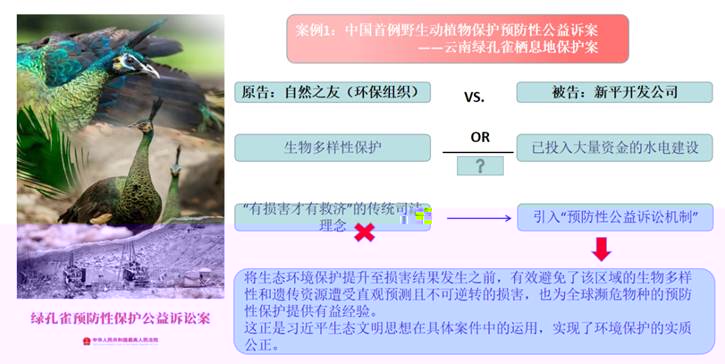

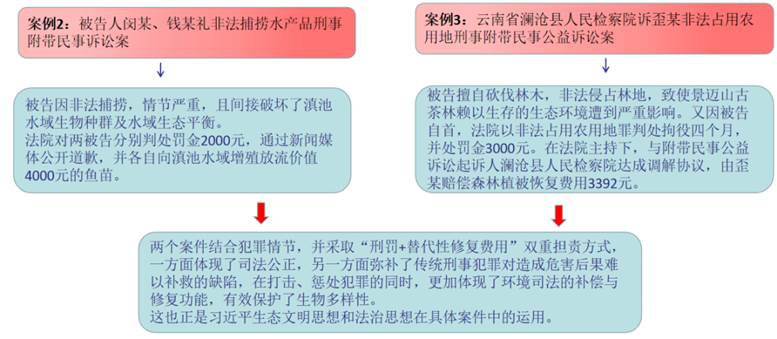

主要采取案例分析法,讓團隊小組查找典型案例,并在課堂上進行演示分析,展開讨論。通過案例1的分析,了解到預防性環境公益訴訟在生物多樣性保護司法審判中的作用,及其對全球環境司法所具有的示範意義;通過案例2和3,了解到“刑罰+替代性修複費用”雙重擔責方式的優越性。通過案例的學習和讨論,能幫助學生理解創新理念、習近平生态文明思想和習近平法治思想在生物多樣性司法保護中的運用原理。

綜上,本課程案例秉承“立德樹人、協同育人”與“以學生發展為中心”的教學理念,在教學内容和教學方法上較之傳統的環境法教學都有所突破。

在教學内容上,為了避免教材因生物多樣性保護相關法律規範變動性大而導緻的内容略顯不足的問題,一方面從曆史、現實的角度,發掘中國古代生态觀和社會主義生态文明觀等思政元素;另一方面,結合時事熱點和典型案例,補充了立法、司法和執法等法治環節上的新知識。使得教學内容更加豐富和飽滿,實現知識傳授與價值引領的有機結合。

在教學方法上,嘗試了問題驅動式、引導式、糾問式等多樣化的教學方式,以學生為主體,注重學生對教學文化的感同身受、情感體驗,探索精細化、浸潤式的隐形教育方式,推動了環境法課程教學方式的創新。

六、案例反思

簡要評析案例教學的實施效果及成果,存在的問題及改進思路、注意事項等,結合教學實際反思概述,字數500字左右。

生物多樣性保護本身就是一項能激起學生興趣的話題,再加上課堂上采取視頻、案例分析、問題驅動、引導式等多元化教學方式,能很好地将思政元素融入課程中,通過思政育人促教學相長。

但是在案例課程實踐中也還存在一些需要改進的地方:

首先,一部分學生對閱讀文獻的積極性不大,在上課之前下發的學術論文資料,有少部分同學未能認真閱讀,所以導緻對生物多樣性法律保護的前沿性問題了解不夠的情況,需要進一步完善文獻閱讀的考核方式。

其次,由于課時受限,對目前生物多樣性保護的監督執法機制和司法保障機制方面存在的問題未能讓學生展開讨論。

再次,有一部分學生在學習中對一些理論性較強的知識點理解比較困難,需要加強課下的師生溝通,對學習上有困難的學生單獨予以指導。

最後,對指導學生參加相關社會實踐活動的經驗尚顯不足,沒有形成系統性的指導方案。